要約

本日は、Pythonで以下を学びました。

文と制御構造

順次・分岐・繰り返し(ループ)の3つが基本

ifの基本構文

if 条件式:

条件が成立したときの処理(ifブロック)

else :

条件が成立しなかったときの処理(elseブロック)

ブロックとインデント

インデントでブロックを指定する。

はじめに

前回は「コンテナの応用」について学びました。

今回は、プログラムの流れ、条件分岐の基本構造について学習します。

プログラムの流れ

文と制御構造

変数や演算子を使った計算や、print()などの関数を使った命令、コンテナの操作などの処理を実現するために1行ずつ記述してきました。

Pythonでは、このような1行の実行単位を文(statement)といいます。

条件によって実行する文を変えたり、同じ文を繰り返し実行したり、文の実行順序を変えることができます。

文の実行順をコントロールするプログラムの構成を制御構造といいます。

代表的な構造として、順次・分岐・繰り返し(ループ)があります。

また、この3つの制御構造を組み合わせれば、ありとあらゆるプログラムの作成が可能であると研究で明らかになっています。

これを構造化定理といいます。

構造化定理

順次・分岐・繰り返しの3つの制御構造を組み合わせれば、どんなに複雑なプログラムでも、理論上作成可能である。

人間の思考と同じに見えますね!

条件分岐の基本構造

if文

ifを使って、文の処理順序を変えることができます。

ifの後ろに記述する、分岐する条件を条件式といい、条件式を使って処理を分岐させる文をif文といいます。

また、条件が成立していた場合に実行される文は複数記述できます。

これをifブロックと呼びます。

ifブロックの後ろにあるelseは条件が成立していなかった場合に実行されます。

この文も複数記述でき、elseブロックといいます。

このように、「複数の文がまとまった部分」をブロックと呼びます。

ifの基本構文

if 条件式:

条件が成立したときの処理(ifブロック)

else :

条件が成立しなかったときの処理(elseブロック)

※ブロックはインデント(字下げ)によって指定する。

例文を使って、if文をイメージしていきましょう。

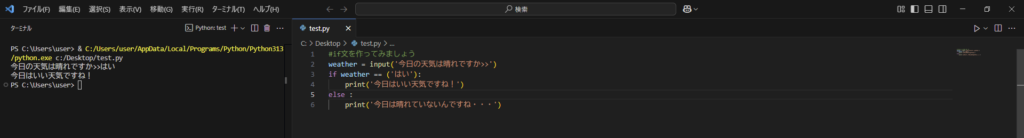

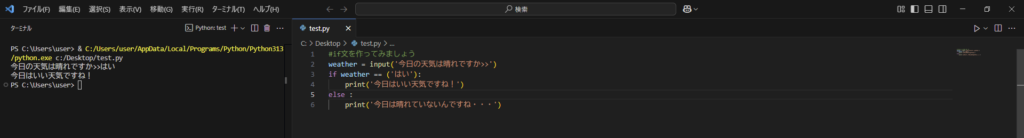

#if文を作ってみましょう

weather = input('今日の天気は晴れですか>>')

if weather == ('はい'):

print('今日はいい天気ですね!')

else :

print('今日は晴れていないんですね・・・')

elseの中で更に条件分岐していけそうですね!!

ブロックとインデント

Pythonでは、ブロックの範囲をインデントで示す必要があります。

インデントの入れ方にもルールがあり、1つのブロックの中では半角スペースの個数を揃える必要があり、

揃っていない場合はエラー(IndentationError)が発生します。

インデントでブロックを指定する

ブロックの範囲はインデントによって指定する

一般的に、インデントは半角スペースを2個、4個、8個分のいずれかにするパターンが多いようです。

ちなみに、Pythonの標準コーディング規約であるPEP8で推奨されているのは4個です。

ブロックの範囲はインデントで指定するんですね!

まとめ

本日は、Pythonで以下を学びました。

文と制御構造

順次・分岐・繰り返し(ループ)の3つが基本

ifの基本構文

if 条件式:

条件が成立したときの処理(ifブロック)

else :

条件が成立しなかったときの処理(elseブロック)

ブロックとインデント

インデントでブロックを指定する

次回は「条件式」を扱っていきます。

if文で色々なことができそうですね!

:コロンの位置に気を付けます!